文章编号: 1004-0609(2006)09-1589-06

SiCf增强NiFe2O4复合材料的力学性能

张淑婷1, 2, 姚广春2

(1. 北京矿冶研究总院 金属材料所, 北京 100044;

2. 东北大学 材料与冶金学院, 沈阳 110004)

摘 要: 采用固态合成法制备SiCf/NiFe2O4复合材料, 研究SiCf添加量对密度、 气孔率、 冲击韧性、 热震性等力学性能的影响。 结果表明, 添加SiCf可以显著改善NiFe2O4尖晶石的力学性能, 含2%SiCf试样的冲击韧性比尖晶石提高约160%, 其增强机理为纤维的脱粘和拔出效应; 经一次热震后强度保持率可提高至96%, SiCf添加量以2%为宜; 界面的结合状态是影响材料性能最重要的因素。

关键词: SiCf/NiFe2O4复合材料; 力学性能; 显微结构; 界面 中图分类号: TF77

文献标识码: A

Mechanical properties of SiCf/NiFe2O4 composite

ZHANG Shu-ting1, 2, YAO Guang-chun2

(1. Institute of Metal Materials, Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, Beijing 100044, China;

2. School of Materials and Metallurgy, Northeastern University, Shenyang 110004, China)

Abstract: The SiCf/NiFe2O4 composite was prepared by the solid-state reaction. The effect of addition of SiCf on the density, porosity, impact toughness and thermal shock resistance was studied. The results show that the mechanical properties of composite are improved considerably in comparison with that of the NiFe2O4 spinel. The impact toughness of specimen with 2%SiCf is raised about 160%, the prevalent toughening mechanism operating in composites is debonding and pullout of fibers. The strength retention of specimen with 2%SiCf is increased to 96% after thermal shock. The properties of specimen are appropriated when it contains 2%SiCf in comprehensive consideration. The fiber/matrix interface plays a critical role in the determination properties.

Key words: SiCf/NiFe2O4 composite; mechanical property; microstructure; interface

陶瓷材料具有高强、 高硬、 耐磨、 耐高温和耐腐蚀性能, 其作为高温高性能材料具有广泛的应用前景, 但由于其脆性行为, 应用范围受到了很大的限制。 纤维增强陶瓷基复合材料是改善陶瓷脆性及强化陶瓷复合材料的有效途径之一。 SiC纤维是近年来受材料界关注的高性能陶瓷纤维, 它不仅具有高强度、 高模量, 线膨胀系数小, 耐化学腐蚀性、 耐高温和抗氧化等许多优良性能, 同时, 在1200℃下, 其拉伸强度和弹性模量均无明显下降, 与金属、 陶瓷、 聚合物具有很好的复合相容性, 是高性能复合材料的理想增强纤维[1-4]。

NiFe2O4 尖晶石作为惰性阳极材料使用仍存在抗热震性及韧性等力学性能较差的问题, 这将严重影响铝液的质量和阳极的使用寿命, 因此, 改善NiFe2O4尖晶石材料的韧性和抗热震性对惰性阳极材料的进一步研究至关重要[5-7]。 在此, 本文作者通过添加SiCf制备SiCf/NiFe2O4陶瓷复合材料。 结果表明, 该复合材料不仅增强了NiFe2O4尖晶石 材料的抗冲击韧性, 也改善了抗热震性等力学性能。

1 实验

1.1 试样的制备

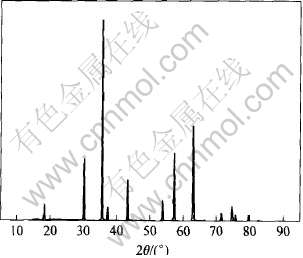

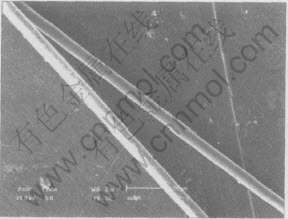

采用由Fe2O3粉末(直径0.5~1.0μm)和NiO粉末(0.5~1.0μm) 在900℃、 恒温6h条件下烧结合成NiFe2O4原料。 图1所示为合成产物的X射线衍射谱。 碳化硅纤维由国防科技大学CFC重点实验室生产, 其SEM照片如图2所示, 直径为12~14μm, 平均抗拉强度为2.0GPa, 平均模量为180GPa, 密度为2.50g/cm3。 加工后纤维长度为2mm左右, 经400℃排胶后与NiFe2O4粉体混匀, 加入聚乙烯醇水溶液作为结合剂, 造粒后再经120MPa冷等静压成型, 选择合适的烧结工艺制备。

图1 合成NiFe2O4原料的X射线衍射谱

Fig.1 XRD pattern of NiFe2O4

图2 SiCf的SEM形貌

Fig.2 SEM morphology of SiCf

1.2 性能检测

试样密度和显气孔率由阿基米德排水法测得。 采用美国TA公司SDT-Q600设备对SiCf/NiFe2O4体系进行DSC-TGA分析, 升温至1300℃, 观察此过程中体系的热量和质量变化, 用于分析和判定SiCf/NiFe2O4体系在烧结过程中可能发生的反应。 升温速率为10℃/min, 氧化铝坩埚, 空气气氛; 在美国产Instron-1195型万能材料试验机上测量三点抗弯强度 , 跨距30mm, 加载荷速率1mm/min; 在日产SS-550型扫描电镜上(SEM)观察显微结构。 用强度保持率表示试样抗热震能力, 在铝电解温度(960℃)与室温(21℃)之间做抗热震性测试, 电炉中保温10min, 取出空冷至室温, 测量试样的残余抗弯强度。 冲击韧性采用夏比V型缺口法测试, 在JBW-500屏显式冲击实验机上进行冲击韧性实验(5.4m/s)。

2 结果与讨论

2.1 SiCf/NiFe2O4体系的DSC-TGA分析

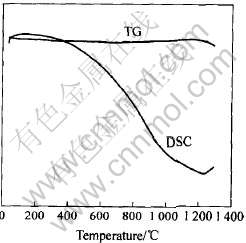

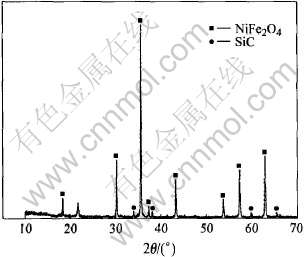

图3所示为SiCf/NiFe2O4复合粉体的DSC-TGA曲线。 可以看出, 此体系在升至1300℃时样品的质量只有微小波动, 这主要有以下几个原因: 1) 样品表面吸附的水分随温度升高而排出; 2) 空气中的氧气在样品表面发生吸附/解吸作用; 3) 样品中一些微量杂质被烧掉(例如游离C、 S等) [8, 9], DSC曲线也没有突起的尖锋。 因此可知SiCf与NiFe2O4在低于1300℃时热力学是相容的, 没有新的反应发生。 本实验采用1180℃、 6h的烧结工艺制备SiCf/NiFe2O4复合材料, 其物相分析如图4所示。

图3 SiCf/NiFe2O4复合粉体的DSC-TGA曲线

Fig.3 DSC-TGA curves of

图4 SiCf/NiFe2O4复合粉体的X射线衍射谱

Fig.4 XRD pattern of SiCf/NiFe2O4 composite powders

2.2 添加SiCf对试样密度和气孔率的影响

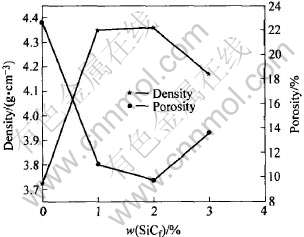

由图5可以看出, 试样密度随着SiCf含量的增加而增加, 在2%处出现最大值, 随后降低。 其原因为: 一方面由于SiCf的加入抑制了晶界迁移速度过快, 从而避免产生过多的孔隙, 有利于复合材料密度的提高; 另一方面是由于大量纤维的存在阻碍了烧结过程中传质的顺利实现和气孔的排出。 同时, 可能存在一部分未分散均匀的纤维相互团聚交织在一起, 在烧结过程中产生架桥作用和回弹作用, 使复相陶瓷无法充分致密化[10]。 实验中SiCf含量为3%时, 纤维的分散变得困难, 分布不均的倾向亦大, 从而使材料中缺陷增多, 气孔率增加, 结构不均匀。 因此, 在SiCf含量低时前者起主要作用, 含量高时后者起主要作用, 使试样密度和气孔率呈上述[CM(22]变化趋势。 SiCf含量对试样显微结构的影响如图6所示, 含3%纤维试样的气孔明显增多, 结构不致密, 结构的变化与密度和气孔率的变化趋势相吻合。

图5 SiCf含量对密度和气孔率的影响

Fig.5 Effect of SiCf content on density and porosity

图6 不同SiCf含量试样表面的微观结构

Fig.6 Microstructures of surface with different SiCf contents

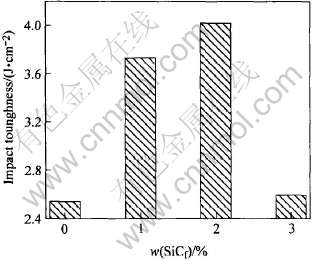

2.3 添加SiCf对试样冲击韧性的影响

在纤维增强陶瓷基复合材料中, 纤维的质量分数是一个重要因素。 从图7所示纤维添加量对冲击韧性的影响可以看出, 当复合材料中纤维质量分数从0增加到2%时, 材料的冲击韧性有显著提高, 表明提高纤维质量分数有助于提高材料的韧性。 但当纤维达到3%时复合材料的性能不但没有提高, 反而明显下降。

图7 SiCf含量对冲击韧性的影响

Fig.7 Effect of SiCf content on impact toughness

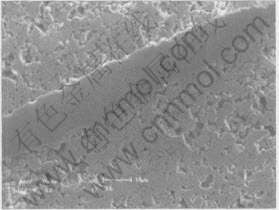

纤维增强复合材料受到载荷作用时, 通过纤维/基体界面将载荷从基体传递到纤维上, 纤维是主要受力组元。 对于脆性基体和纤维来说, 在载荷作用下(静态或冲击), 允许的变形很小, 吸收能量的方式主要是形成新的表面, 因此, 提高这类材料的吸能, 只能是增加断裂表面即提高材料断裂时消耗的能量。 从图8所示试样冲击断口的SEM形貌可以看出, 纤维拔出后留下的孔洞非常清晰, 是明显的纤维脱粘及拔出现象, 这说明材料在冲击过程中纤维可以从基体中拔出, 而纤维的拔出需要外力做功, 产生能量的耗散, 使裂纹尖端应力松弛, 从而减缓了裂纹的扩展, 因此起到增韧作用, 其增强机理为纤维的脱粘和拔出效应[11]。

图8 SiCf/NiFe2O4复合材料冲击断口的SEM形貌

Fig.8 SEM photographs of fractured surface of SiCp/NiFe2O4 composite

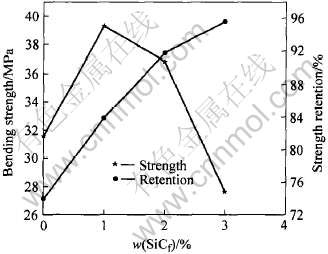

2.4 添加SiCf对试样抗热震性的影响

强度保持率为热震一次后抗弯强度与室温抗弯强度的比值。 由图9可以看出, 纤维的加入使试样的抗弯强度略有上升, 但当纤维加入量超过l%时, 抗弯强度则表现出下降趋势。 而纤维对试样热震稳定性的影响较显著, 残余强度保持率随着纤维添加量的增加呈上升趋势, 当加入量为3%时, 强度保持率达到96%左右, 而NiFe2O4尖晶石的强度保持率为74%。

图9 SiCf添加量对抗弯强度和抗热震性的影响

Fig.9 Effect of SiCf content on thermal shock resistance

2.5 SiC纤维/NiFe2O4基体界面

在复合材料中, 界面的结合状态是影响材料性能最重要的因素。 纤维增强复合材料的界面结合强度由两部分组成: 一是纤维和基体的热膨胀系数差异而引起的内应力; 二是在复合材料的烧结过程中所形成的中间层对纤维和基体的结合力。 界面强度对性能的影响取决于两者的综合效果[12]。

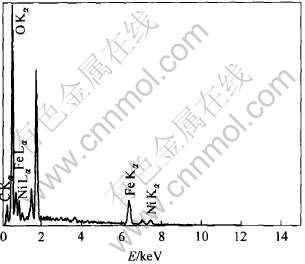

由图10所示SiCf/NiFe2O4复合材料表面的微观结构可以看出纤维与基体之间界面的结合状态。 对界面进行EDX分析发现, 界面处除含有Si、 C元素外, 还含有Ni、 Fe和O元素(图11), 结合SiCf/NiFe2O4的DSC-TGA曲线可知, SiCf与NiFe2O4在烧结过程中没有明显的化学反应发生, 烧结后复合材料的XRD谱中也只含有SiC、 NiFe2O4和SiO2相。 因此推测可能在复合材料的界面处, 纤维与基体之间发生了互扩散, 形成了扩散层, 而非化学反应, 这样避免了过强的界面结合力, 从而保证了载荷从基体传递到纤维后纤维的拔出而起到增韧的作用[13]。

图10 SiCf/NiFe2O4复合材料表面的微观结构

Fig.10 Microstructure of surface of SiCf/NiFe2O4 composite

图11 SiCf/NiFe2O4界面的EDX谱

Fig.11 EDX spectrum of SiCf/NiFe2O4 interface

当SiCf含量超过2%后抗弯强度和冲击韧性都出现下降趋势, 这主要有两方面的原因: 一方面, 纤维的质量分数提高, 复合材料的致密度下降, 从而导致复合材料力学性能的降低; 同时纤维的质量增加也使纤维间距减小, 致使纤维和基体结合不够紧密, 对固溶体的形成造成不利影响, 使纤维与基体的结合力减弱, 从而降低了复合材料的强度和韧性。 另一方面, 纤维的存在对由热震所引起的裂纹扩展起到了极强的阻碍作用, 有效阻止了热震裂纹进一步扩展与联合成为临界裂纹[14], 同时, 由于纤维和基体热膨胀系数的不同, 经高温急热急冷后引起的热应力较大, 可能在一定程度上影响了纤维/基体界面的结合强度, 或者在基体中产生微裂纹, 这都有利于材料抗热震性的提高[15, 16], 界面处纤维和基体的结合力及其对力学性能的影响尚需进一步研究。

3 结论

1) NiFe2O4基体中加入SiCf后即为引入了附加的能量吸收方式, 显著提高了其抗冲击性能。 冲击断口有明显的纤维脱粘及拔出现象, 这说明材料在冲击过程中纤维从基体中拔出, 其增强机理为纤维的脱粘和拔出效应。

2) 纤维的加入使试样的抗弯强度略有上升, 但当加入量超过l%时, 强度则表现出下降趋势。 而纤维对试样热震稳定性的影响较显著, 残余强度保持率随着纤维添加量的增加呈上升趋势。

3) 纤维含量为2%时试样密度最大, 结构最均匀致密, 综合其力学性能, 纤维添加量以2%为宜。

4) 界面的结合状态是影响材料性能最重要的因素。

REFERENCES

[1]何新波, 杨辉, 张长瑞. 连续纤维增强陶瓷基复合材料概述[J]. 材料科学与工程, 2002, 20(2): 273-278.

HE Xin-bo, YANG Hui, ZHANG Chang-rui, et al. Review of continuous fiber reinforced ceramic matrix composites[J]. Mater Sci Eng, 2002, 20(2): 273-278.

[2]楚增勇, 冯春祥, 宋永才, 等. 先驱体转化法连续SiC纤维国内外研究与开发现状[J]. 无机材料学报, 2002, 17(2): 193-201.

CHU Zeng-yong, FENG Chun-xiang, SONG Yong-cai, et al. Advances in the polymer-derived continuous SiC fibers[J]. Journal of Inorganic Materials, 2002, 17(2): 193-201.

[3]余煜玺, 李效东, 曹峰, 等. SiC陶瓷纤维力学性能评价[J]. 料科学与工程学报, 2004, 22(2): 296-300.

YU Yu-xi, LI Xiao-dong, CAO Feng, et al. State of the art and future directions in SiC ceramic fiber performance[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2004, 22(2): 296-300.

[4]赵稼祥. 碳化硅纤维及其复合材料[J]. 高科技纤维与应用, 2002, 27(4): 1-6.

ZHAO Jia-xiang. Silicon carbide fibers and their composites[J]. Hi-Tech Fiber and Application, 2002, 27(4): 1-6.

[5]张淑婷, 姚广春, 刘宜汉. SiC晶须增强NiFe2O4基惰性阳极材料烧结工艺研究[J]. 功能材料, 2005, 36(4): 569-571.

ZHANG Shu-ting, YAO Guang-chun, LIU Yi-han. Study on sintering technique of NiFe2O4 /SiCw used as matrix of inert nodes[J]. Journal of Functional Materials, 2005, 36(4): 569-571.

[6]田忠良, 赖延清, 张刚, 等. 铝电解用NiFe2O4-Cu金属陶瓷惰性阳极的制备[J]. 中国有色金属学报, 2003, 13(6): 1540-1545.

TIAN Zhong-liang, LAI Yan-qing, ZHANG Gang, et al. Preparation of NiFe2O4-Cu based cermet inert anodes in aluminium electrolysis[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2003, 13(6): 1540-1545.

[7]周涛, 李宇春, 李志友, 等. 铝电解惰性阳极近十年的发展状况[J]. 粉末冶金材料科学与工程, 2004, 9(1): 46-53.

ZHOU Tao, LI Yu-chun, LI Zhi-you, et al. Advance in inert anode for aluminum electrolysis[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2004, 9(1): 46-53.

[8]迟伟光, 江东亮, 黄政仁, 等. 碳化硅多孔陶瓷的制备及烧结研究[J]. 化学学报, 2003, 61(12): 2002-2007.

CHI Wei-guang, JIANG Dong-liang, HUANG Zheng-ren, et al. Investigation of preparation and sintering of SiC porous ceramics[J]. Acta Chimica Sinica, 2003, 61(12): 2002-2007.

[9]郭全贵, 宋进仁, 刘朗, 等. B4C-SiC/C复合材料氧化过程的TG/DTA分析[J]. 炭素技术, 1999(2): 12-16.

GUO Quan-gui, SONG Jin-ren, LIU Lang, et al. Analysis of anisothermal oxidation behavior of B4C-SiC/C composites using TG/DTA technology[J]. Carbon Techniques, 1999(2): 12-16.

[10]罗学涛, 陈小君, 黄前军, 等. 定向SiC晶须增韧Si3N4陶瓷的制备及热震性能研究[J]. 无机材料学报, 2004, 19(3): 553-558.

LUO Xue-tao, CHEN Xiao-jun, HUANG Qian-jun, et al. Preparation and thermal shock property of Si3N4 ceramic reinforced by orientation SiC whiskers[J]. Journal of Inorganic Materials, 2004, 19(3): 553-558.

[11]仵亚红. 纤维增强陶瓷基复合材料的强化、 韧化机制[J]. 北京石油化工学院学报, 2003, 11(3): 34-37.

WU Ya-hong. Strength and toughness of fiber reinforced ceramic matrix composites[J]. Journal of Beijing Institute of Petro-chemical Technology, 2003, 11(3): 34-37.

[12]李传校, 张玉军, 尹衍升, 等. Al2O3纤维增强钛酸铝陶瓷[J]. 现代技术陶瓷, 2002(3): 1-4.

LI Chuan-xiao, ZHANG Yu-jun, YIN Yan-sheng, et al. Study on Al2O3-fiber-reinforced Al2TiO5 ceramic composite[J]. Advanced Ceramics, 2002(3): 1-4.

[13]何新波, 张新明, 张长瑞, 等. 碳纤维增强碳化硅复合材料的力学性能与界面[J]. 中南工业大学学报, 2000, 31(4): 342-345.

HE Xin-bo, ZHANG Xin-ming, ZHANG Chang-rui, et al. Mechanical properties and interfaces of Cf/ SiC composites[J]. Journal of Central South University of Technology, 2000, 31(4): 342-345.

[14]朱时珍, 刘以成, 于晓东. SiC长纤维增强玻璃陶瓷基复合材料的研究[J]. 北京理工大学学报, 2000, 20(2): 257-260.

ZHU Shi-zhen, LIU Yi-cheng, YU Xiao-dong. Continuous SiC fiber reinforced glass ceramic matrix composites[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2000, 20(2): 257-260.

[15]陈蓓, 丁培道, 周泽华. 纤维增强铝硅质耐火材料的抗热震机理[J]. 耐火材料, 2001, 35(6): 323-325.

CHEN Bei, DING Pei-dao, ZHOU Ze-hua. Thermal shock resistant mechanism of fiber-reinforced Al2O3/SiO2[J]. Refractory, 2001, 35(6): 323-325.

[16]缪世群, 葛存旺. SiC晶须的含量对ZTA陶瓷基复合材料抗热震性能的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 2002, 5(1): 40-43.

MIU Shi-qun, GE Chun-wang. Effect of SiC whisker content on thermal shock resistance of ZTA matrix composites[J]. Journal of Yangzhou University(Natural Science Edition), 2002, 5(1): 40-43.

基金项目: 国家重点基础研究发展计划资助项目(G1999064903); 国家高技术研究发展计划资助项目(2001AA335010)

收稿日期: 2005-10-17; 修订日期: 2006-07-15

通讯作者: 张淑婷, 博士; 电话: 010-88399174; E-mail: shutingzhang007@163.com

(编辑 李向群)