白钨矿与萤石、方解石电子结构的第一性原理研究

来源期刊:稀有金属2014年第6期

论文作者:张英 王毓华 胡岳华 文书明 王进明

文章页码:1106 - 1113

关键词:白钨矿;萤石;方解石;第一性原理;浮选;

摘 要:采用基于密度泛函理论的第一性原理,计算了理想白钨矿、萤石和方解石的电子结构,及水分子和聚丙烯酸钠在3种矿物表面吸附的吸附能,并采用单矿物浮选试验验证了水体系中聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附能的关系。计算结果表明:白钨矿、萤石和方解石的优化都采用局域密度泛函近似(LDA)下的CA-PZ交换相关函数,截断能分别为277,270和275 e V;能带结构表明3种矿物均属于绝缘体,其Ca原子态密度组成很相似,因此化学活性非常相似,在浮选过程中表现出相似的浮选性能;Mulliken布居分析表明3种矿物Ca原子所带电荷大小顺序为方解石>白钨矿>萤石。在矿浆中聚丙烯酸钠排开矿物表面的水分子与矿物发生吸附,其吸附能均为负值,大小顺序为白钨矿>方解石>萤石,说明自然p H(未添加p H调整剂)条件下聚丙烯酸钠对3种矿物有抑制作用,抑制强弱为萤石>方解石>白钨矿。单矿物浮选试验结果表明,聚丙烯酸钠为抑制剂时,在自然p H条件下,白钨矿、萤石和方解石的回收率分别为76.03%,18.59%和33.68%,此时聚丙烯酸钠的抑制强弱顺序为萤石>方解石>白钨矿,与计算模拟结果相符。为进一步了解白钨矿、萤石和方解石可浮性的差异及含钙矿物浮选新药剂开发提供理论参考。

网络首发时间: 2013-12-27 09:56

稀有金属 2014,38(06),1106-1113 DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.2014.06.027

张英 王毓华 胡岳华 文书明 王进明

省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室

昆明理工大学国土资源工程学院矿物加工工程系

中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工工程系

西南科技大学环境与资源学院矿物加工工程系

采用基于密度泛函理论的第一性原理, 计算了理想白钨矿、萤石和方解石的电子结构, 及水分子和聚丙烯酸钠在3种矿物表面吸附的吸附能, 并采用单矿物浮选试验验证了水体系中聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附能的关系。计算结果表明:白钨矿、萤石和方解石的优化都采用局域密度泛函近似 (LDA) 下的CA-PZ交换相关函数, 截断能分别为277, 270和275 e V;能带结构表明3种矿物均属于绝缘体, 其Ca原子态密度组成很相似, 因此化学活性非常相似, 在浮选过程中表现出相似的浮选性能;Mulliken布居分析表明3种矿物Ca原子所带电荷大小顺序为方解石>白钨矿>萤石。在矿浆中聚丙烯酸钠排开矿物表面的水分子与矿物发生吸附, 其吸附能均为负值, 大小顺序为白钨矿>方解石>萤石, 说明自然p H (未添加p H调整剂) 条件下聚丙烯酸钠对3种矿物有抑制作用, 抑制强弱为萤石>方解石>白钨矿。单矿物浮选试验结果表明, 聚丙烯酸钠为抑制剂时, 在自然p H条件下, 白钨矿、萤石和方解石的回收率分别为76.03%, 18.59%和33.68%, 此时聚丙烯酸钠的抑制强弱顺序为萤石>方解石>白钨矿, 与计算模拟结果相符。为进一步了解白钨矿、萤石和方解石可浮性的差异及含钙矿物浮选新药剂开发提供理论参考。

中图分类号: TD923;TD97

作者简介:张英 (1984-) , 女, 四川内江人, 博士, 讲师, 研究方向:浮选理论与工艺;E-mail:zhyingcsu@163.com;;王毓华, 教授;电话:0731-88830545;E-mail:wangyh@mail.csu.edu.cn;

收稿日期:2013-11-01

基金:国家十二五科技支撑计划项目 (2012BAB10B05);昆明理工大学校人才培养项目 (省级) (KKSY201321123);昆明理工大学分析测试基金 (20140910) 资助;

Zhang Ying Wang Yuhua Hu Yuehua Wen Shuming Wang Jinming

State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization

Department of Mineral Processing Engineering, Faculty of Land Resource Engineering, Kunming University of Science and Technology

Department of Mineral Processing Engineering, School of Minerals Processing and Bio-Engineering, Central South University

Department of Mineral Processing Engineering, School of Environment and Resource, Southwest University of Science and Technology

Abstract:

The electronic structures of scheelite, fluorite and calcite and the adsorption energy of H2 O and PA-Na adsorbing on the three kinds of mineral surface were calculated using first-principle method based on the density functional theory ( DFT) . Single mineral flotation tests verified the adsorption energy relationship of PA-Na attached to minerals in the water system. The calculation results showed that exchange / correlation function ( CA-PA) of local-density approximation ( LDA) was used to optimize electronic structures of scheelite, fluorite and calcite, and cut-off energies were 277, 270 and 275 e V, respectively. Energy band structures showed that the three minerals were all insulators and their densities of Ca were similar extremely. Their chemical activities were very similar, so that the minerals showed similar flotation performance. The Mulliken population analysis showed that the charge of Ca of the three mineralswas as follows: calcite > scheelite > fluorite. Sodium polyacrylate ( PA-Na) was absorbed on mineral surfaces when H2 O molecules were released in the pulp, and the adsorption energies were negative in the order of scheelite > calcite > fluorite. This showed that PANa could inhibit the three minerals in the order of fluorite > calcite > scheelite at the nature p H ( p H adjusting agent was not added) .Single mineral flotation test results showed that as an inhibitor of PA-Na, the recoveries of scheelite, fluorite and calcite were 76. 03%, 18. 59% and 33. 68%, respectively, at the nature p H. The inhibiting ability of PA-Na was in the order of fluorite > calcite > scheelite, which was consistent with the calculation results. This work provided a theoretical reference for the research on flotation performances of calcite, scheelite and fluorite and the development reagents.

Keyword:

scheelite; fluorite; calcite; first-principle theory; flotation;

Received: 2013-11-01

钨是高熔点的稀有金属[1], 是一种重要的战略资源。含钨矿物主要有黑钨矿、白钨矿和黑白混合钨矿, 易选的黑钨矿已基本枯竭, 但由于白钨矿多属细粒嵌布的矿石, 适于采用浮选进行分离回收, 广大选矿科技工作者在这方面已进行了大量的研究[2,3,4,5]。白钨矿中往往含有与其可浮性相似的含钙脉石矿物, 如萤石和方解石等, 从而使得白钨矿与萤石、方解石难于分离[6,7,8,9]。

矿物的浮选行为取决于矿物的性质, 而矿物的性质取决于矿物的电子结构, 因此从白钨矿、萤石和方解石3种矿物电子结构方面找到它们的内在差异, 并指导浮选实践就显得非常重要。近年来随着计算机技术以及量子化学理论的发展, 通过计算机模拟矿物晶体结构及其与药剂的相互作用, 从而揭示脉石矿物与目的矿物结构的差异以及与药剂间的作用机制, 并指导浮选实践变为了现实, 基于密度泛函的第一性原理是研究矿物晶体结构及界面性质的有力工具[10,11], 在硫化矿浮选理论研究中应用比较广泛[12,13,14,15,16], 但采用第一性原理研究白钨矿、萤石和方解石浮选性质差异的报道较少。

本文采用密度泛函第一原理研究了白钨矿、萤石和方解石晶体及表面电子结构性质, 并模拟了水体系中聚丙烯酸钠在3种矿物表面吸附行为的差异, 研究结果对于从本质上认清3种矿物的可浮性差异具有重要的意义, 从而为研究白钨矿与萤石、方解石浮选分离提供理论参考。

1计算方法及模型

基于密度泛函的第一性原理方法, 采用软件Material Studio 4.4中的CASTEP模块, 对白钨矿、萤石和方解石3种含钙矿物的能带结构、电子态密度和Mulliken布居进行计算。为了使计算晶格常数和禁带宽度接近实验值, 首先对3种含钙矿物的原胞模型进行优化处理, 以选取较佳的交换关联函数和平面波截断能。计算所选取的其他参数均采用平面波截断能和所选取的函数所对应的默认值, 3种矿物的原胞模型如图1所示。通过对几种函数计算结果的对比, 局域密度泛函近似 (LDA) 下的CA-PZ交换关联函数计算出的晶格常数与实验值最为接近, 因而3种含钙矿物的交换关联函数均采用LDA下的CA-PZ交换关联函数。截断能的计算结果如表1所示。

表1的平面波截断能测试表明:白钨矿的截断能为277 e V时较为合理, 其晶格参数的计算值a=b=0.52372 nm与实验值a=b=0.52429 nm[17]的误差为0.1%;萤石的截断能为270 e V时, 其晶格参数的计算值a=b=c=0.54624 nm与实验值a=b=c=0.54631 nm[18]的误差仅为0.01%;方解石的截断能为275 e V时, 模拟计算得出的晶格参数值为a=b=0.49868 nm, 与实验值a=b=0.4988 nm[19]的误差仅为0.02%。3种矿物的计算结果与实验结果的误差均很小, 表明计算所采用的方法以及选取的参数是可靠的。

图1 白钨矿, 萤石和方解石的单胞模型Fig.1 Unit cell models of scheelite (a) , fluorite (b) and cal-cite (c)

表1 交联函数为LDA-CA-PZ时, 截断能测试结果Table 1 Results of cutoff energy testing by LDA-CA-PZ 下载原图

Note:Δ= (Experimental data-Lattice constant) /Experimental data×100%

表1 交联函数为LDA-CA-PZ时, 截断能测试结果Table 1 Results of cutoff energy testing by LDA-CA-PZ

2结果与讨论

2.1能带结构分析

白钨矿、萤石和方解石的能带结构如图2所示, 取费米能级 (EF) 作为能量零点。计算结果表明:白钨矿的禁带宽度为4.184 e V, 与Minoru Itoh等计算出的4.25 e V比较接近[20,21];萤石的禁带宽度为6.902 e V;方解石的禁带宽度为4.835 e V, 与Andrew J Skinner等计算出的 (4.4±0.2) e V比较接近[22]。模拟计算出的禁带宽度高于或低于实验值主要是由于GGA近似下的DFT, 对电子与电子之间的交换关联作用处理不足引起的[23]。由于半导体的禁带宽度一般在2 e V以下, 绝缘体的禁带宽度则更大[24], 因而从能带结构计算结果可知, 白钨矿、萤石和方解石均属于绝缘体。

图2 白钨矿, 萤石和方解石的能带结构Fig.2 Band structures of scheelite (a) , fluorite (b) and cal-cite (c)

2.2态密度分析

白钨矿、萤石和方解石3种矿物的态密度如图3所示。从图3可以看出, 白钨矿、方解石费米能级附近的态密度主要由氧的2p轨道构成, 而萤石主要由氟的2p轨道构成。白钨矿、方解石、萤石晶体中Ca的态密度组成非常相似, 3种矿物在-40 e V附近的态密度主要由Ca3s轨道组成, 而处于-20 e V附近的态密度主要由Ca3p轨道贡献。这就使得矿物表面Ca的物化性质相似, 因此在浮选过程中矿物表面的Ca表现出相似的化学活性, 难以分离。

图3 3种矿物的态密度比较Fig.3 Density of state of three minerals (a) Calcite; (b) Fluorite; (c) Scheelite

3种矿物态密度的微小差别主要在于: (1) 在-75 e V附近白钨矿W5s轨道对其态密度有小的贡献, 而其他两种矿物则没有, 但由于其所处位置的能量太低, 一般认为其难以参加化学反应; (2) 白钨矿和方解石费米能级附近的态密度主要由氧的2p轨道构成, 萤石费米能级附近的价带主要由F2p轨道组成, 由于处于费米能级附近的能态组成具有较高的化学活性, 因此, 白钨矿和方解石在参与化学反应时是O的活性较强, 而萤石则是F的活性较强; (3) 萤石和方解石的导带底部的态密度主要是Ca3d轨道贡献, 而白钨矿导带底部态密度主要由W5d轨道贡献。以上这些3种矿物态密度的差别均有可能成为它们选择性分离的依据。

2.3 Mulliken布居分析

Mulliken重叠布居是Mulliken提出的一种表示电荷在各组成原子之间分布情况的方法。通过Mulliken布居分析可以考察模拟体系的电荷分布、转移和所形成的键的性质等情况[25]。

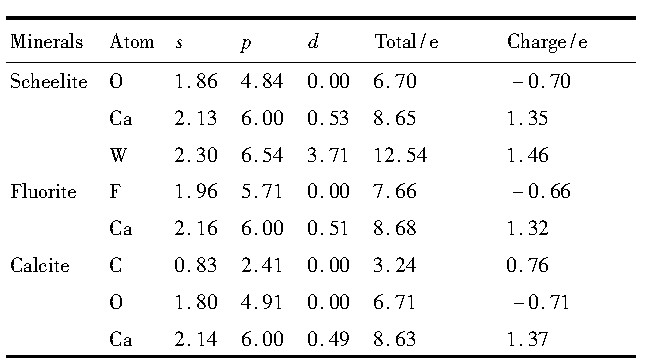

白钨矿的O原子、Ca原子和W原子在优化前的价电子构型为O2s22p4, Ca3s23p64s2, W5s25p65d4, 优化后原子的Milliken布居值如表2所示。从表2中可知:白钨矿优化后的价电子构型为O2s1.862p4.84, Ca3s2.133p6.003d0.53, W5s2.305p6.545d3.71。Ca原子和W原子为电子供体, 钙原子所带电荷为+1.35 e, 钨原子所带电荷为+1.46 e。O原子为电子受体, 所带电荷为-0.70 e。

萤石的F原子和Ca原子在优化前的价电子构型为F2s22p5, Ca3s23p64s2, 优化后的价电子构型为F2s1.962p5.71, Ca3s2.163p6.004d0.51, Ca原子所带电荷为+1.32 e, 为电子供体, F原子所带电荷为-0.66 e, 为电子受体。

表2 白钨矿、萤石和方解石原子的Mulliken布居分析Table 2 Mulliken atomic population analysis of scheelite, fluorite and calcite 下载原图

表2 白钨矿、萤石和方解石原子的Mulliken布居分析Table 2 Mulliken atomic population analysis of scheelite, fluorite and calcite

方解石的C原子、O原子和Ca原子在优化前的价电子构型为C2s22p2, O2s22p4, Ca3s23p64s2, 优化后的价电子构型为C2s0.832p2.41, O2s1.802p4.914s0.42, Ca3s2.143p6.003d0.49, Ca原子和C原子为电子供体, 钙原子所带电荷为+1.37 e, 碳原子所带电荷为+0.76 e, O原子为电子受体, 所带电荷为-0.71 e。

综合表2的数据分析可知:白钨矿、萤石和方解石中的钙原子均带正电, 所带电荷大小顺序为方解石>白钨矿>萤石;白钨矿和方解石中的氧原子带负电, 钨和碳原子带正电;萤石中的氟原子带负电。

键的Mulliken布居值能体现出键的离子性和共价性的强弱, 布居值越大表明键的共价性越强, 越小则表明键的离子性越强。白钨矿、萤石和方解石键的Mulliken布居值列于表3中, 由表3中数据分析可知:白钨矿和方解石中的O-Ca键及萤石中的F-F键均呈现出较大的离子性, 易产生离子键断裂;白钨矿中的O-W键和方解石中的C-O键主要以共价性为主, 但由于处于基团结构中, 在破碎磨矿过程中难以断裂, 因此白钨矿和方解石在破碎过程中仍主要为离子键断裂;从键的布居值可以看出, 白钨矿中Ca-O键和方解石中CaO键的布居相差很小, 只有0.001 nm, 从而它们表面键的断裂情况相似, 白钨矿和方解石表面都有价键未饱和的钙离子, 萤石表面的F-F键最容易断裂, 但氟离子的水化自由能比表面钙离子的小, 容易优先水化进入溶液, 使得表面也产生价键不饱和钙离子, 3种矿物表面的化学活性非常相似, 因而, 在浮选过程中表现出相似的浮选性能。

表3 白钨矿、萤石和方解石键的Mulliken布居分析Table 3Mulliken bond population analysis of scheelite, fluorite and calcite 下载原图

表3 白钨矿、萤石和方解石键的Mulliken布居分析Table 3Mulliken bond population analysis of scheelite, fluorite and calcite

2.4表面能分析

表4列出3种矿物表面能最小时的原子层数和真空层厚度, 单胞模型如图4所示。白钨矿 (111) 表面含有6层原子及1.2 nm的真空层厚度的表面结构能够给出较满意的收敛结果, 此时的表面能为0.7202 J·m-2;萤石 (111) 表面含有3层原子及1.0 nm的真空层厚度的表面结构能够给出较满意的收敛结果, 表面能为0.5517 J·m-2;方解石 (104) 表面含有21层原子及1.2 nm的真空层厚度的表面结构能够给出较满意的收敛结果, 表面能为0.4350 J·m-2。

2.5水体系中聚丙烯酸钠在矿物表面的吸附能

采用密度泛函理论模拟水分子和聚丙烯酸钠分子在白钨矿 (111) 、萤石 (111) 和方解石 (104) 表面的吸附, 将水分子和聚丙烯酸钠分别置于3种矿物表面不同位置上, 通过优化构型和计算吸附能, 吸附能最小的吸附位置为最稳定的吸附模式。吸附能为吸附前后各物质中能量的变化, 其大小可以表示吸附体系的稳定性[26]。药剂在矿物表面的吸附能根据下式计算:

表4 3种矿物的表面能分析Table 4 Surface energy analysis of minerals 下载原图

表4 3种矿物的表面能分析Table 4 Surface energy analysis of minerals

图4 3种矿物的表面单胞Fig.4 Surface unit cells of minerals

(a) Scheelite (111) ; (b) Fluorite (111) ; (c) Calcite (104)

式中, Eads为吸附能 (k J·mol-1) ;E (矿物+药剂) 为吸附后体系的总能量 (k J·mol-1) ;E矿物为矿物表面的能量 (k J·mol-1) ;E药剂为药剂的能量 (k J·mol-1) 。吸附能为负, 代表吸附为放热反应, 且其绝对值越大, 说明药剂在表面的作用越强, 吸附过程越容易发生。

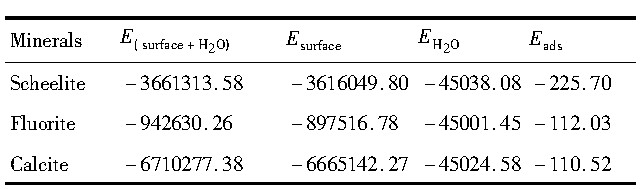

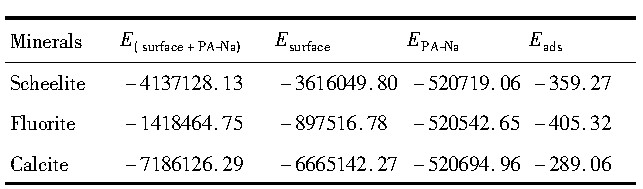

由于聚丙烯酸钠分子链太长在计算中难以收敛, 因此选取它的部分官能团结构单元进行模拟。水分子和聚丙烯酸钠分子在矿物表面最稳定吸附模式的吸附能分别如表5, 6所示。

由表5和6的结果可以看出, 水在白钨矿、萤石和方解石表面的吸附均较弱, 而聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附更强, 且更容易发生。

图5和6表明, 水分子与白钨矿作用时吸附在同一WO3基团的两个氧原子上的吸附能最小为-225.70 k J·mol-1, 与萤石作用时吸附在不同电子层的两个氟原子上的吸附能最小为-112.03k J·mol-1, 与方解石作用时吸附在同一CO3基团的两个氧原子上的吸附能最小为-110.52 k J·mol-1。聚丙烯酸钠分子与白钨矿作用时吸附在同一电子层的钙原子上的吸附能最小为-359.27 k J·mol-1, 吸附在萤石 (111) 面同一电子层的钙原子上的吸附能最小为-405.32 k J·mol-1, 聚丙烯酸钠吸附在方解石 (104) 面同x轴的钙原子上 (CP1) 的吸附能最小为-289.06 k J·mol-1。水分子和聚丙烯酸钠分子在3种矿物表面吸附后的模型分别如图5, 6所示。

表5 水分子在3种矿物表面的吸附能Table 5Adsorption energy of H2O adsorbed on mineral surfaces (k J·mol-1) 下载原图

表5 水分子在3种矿物表面的吸附能Table 5Adsorption energy of H2O adsorbed on mineral surfaces (k J·mol-1)

表6 聚丙烯酸钠分子在3种矿物表面的吸附能Table 6 Adsorption energy of PA-Na adsorbed on mineral surfaces (k J·mol-1) 下载原图

表6 聚丙烯酸钠分子在3种矿物表面的吸附能Table 6 Adsorption energy of PA-Na adsorbed on mineral surfaces (k J·mol-1)

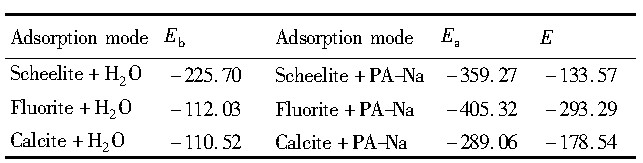

由于聚丙烯酸钠与3种矿物是在水体系中发生吸附, 吸附前必然要排挤开矿物表面已经吸附的水化膜, 因此聚丙烯酸钠在水溶液中与3种矿物表面吸附能力大小可以定义为:

图5 水分子在3种矿物表面吸附后的模型Fig.5 Models of H2O adsorbed on minerals

(a) Scheelite; (b) Fluorite; (c) Calcite

图6 聚丙烯酸钠分子在3种矿物表面吸附后的模型Fig.6 Models of PA-Na adsorbed on minerals

(a) Scheelite; (b) Fluorite; (c) Calcite

式中, Ea为聚丙烯酸钠在矿物表面的吸附能;Eb为水分子在矿物表面的吸附能;则Eads为负说明聚丙烯酸钠可以克服水分子在矿物表面吸附的阻力, Eads为正则表明聚丙烯酸钠难以克服水分子在矿物表面吸附的阻力, Eads越小聚丙烯酸钠在矿物表面的吸附越容易发生。

根据式 (2) 进行吸附能的计算, 结果见表7。从计算结果看出3种矿物在水体系中与聚丙烯酸钠发生反应的吸附能均为负值, 其绝对值大小顺序为萤石>方解石>白钨矿。说明聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附使它们受到抑制作用, 因此聚丙烯酸钠在自然p H (未添加p H调整剂) 条件下对3种矿物抑制能力顺序为萤石>方解石>白钨矿。

2.6纯矿物浮选试验

为了进一步验证模拟计算结果, 以白钨矿、萤石和方解石纯矿物为对象, 以聚丙烯酸钠 (25 mg·L-1) 为抑制剂、碳酸钠/盐酸为p H调整剂、731 (75mg·L-1) 为捕收剂进行了单矿物浮选试验, 矿浆p H值对3种矿物可浮性的影响如图7所示。

表7 聚丙烯酸钠在水体系中在矿物表面的吸附能/e V Table 7 Adsorption energy of PA-Na adsorbed on mineral surface in H2O (k J·mol-1) 下载原图

表7 聚丙烯酸钠在水体系中在矿物表面的吸附能/e V Table 7 Adsorption energy of PA-Na adsorbed on mineral surface in H2O (k J·mol-1)

图7 聚丙烯酸钠为抑制剂、731为捕收剂时, 矿浆p H值对含钙矿物可浮性的影响Fig.7 Recovery of calcium minerals as a function of p H in presence of PA-Na and 731.c (731) =75 mg·L-1, c (PA-Na) =25 mg·L-1

图7的浮选结果表明:采用聚丙烯酸钠做抑制剂、731为捕收剂时, 随着p H值的增加, 3种矿物的回收率均先增加后降低;p H=8.7~10范围内, 白钨矿的回收率明显高于萤石、方解石的回收率, 此时白钨矿的回收率均保持在80%左右, 萤石的回收率在15%~10%之间, 方解石的回收率低于40%。从而可以说明, 聚丙烯酸钠是萤石和白钨矿的有效抑制剂, 有可能实现白钨矿与萤石、方解石的浮选分离。在自然p H (未添加p H调整剂) 条件下, 白钨矿、萤石和方解石浮选时的p H值分别为8.78, 8.20和9.25, 对应的回收率分别为76.03%, 18.59%和33.68%, 聚丙烯酸钠对3种矿物的抑制能力强弱顺序为萤石>方解石>白钨矿, 与模拟计算结果相符。

3结论

1.白钨矿、萤石和方解石最优的模拟函数均为LDA-CA-PZ函数, 截断能分别为277, 270和275 e V;能带结构表明3种矿物均属于绝缘体。

2.白钨矿、萤石和方解石3种矿物的Ca原子的态密度组成很相似, 白钨矿和方解石费米能级附近的态密度主要由氧的2p轨道构成, 萤石费米能级附近的价带主要由F2p轨道组成, 因此, 白钨矿和方解石在参与化学反应时是O的活性较强, 而萤石则是F的活性较强。

3.白钨矿和方解石表面都有价键未饱和的钙离子, 萤石表面的F-F键最容易断裂, 但氟离子的水化自由能比表面钙离子的小, 容易优先水化进入溶液, 使得表面也产生价键不饱和钙离子, 在浮选过程中表现出相似的浮选性能。

4.在水体系中, 聚丙烯酸钠对3种矿物吸附能绝对值的大小顺序为白钨矿>方解石>萤石, 分别为-133.57, -178.54和-293.19 k J·mol-1, 说明聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附使它们受到抑制作用, 且抑制力强弱顺序为萤石>方解石>白钨矿。

5.在纯矿物浮选试验中, 当p H=8.7~10时, 聚丙烯酸钠对萤石和方解石的抑制作用强于白钨矿, 在自然p H (未添加p H调整剂) 条件下, 白钨矿、萤石和方解石的回收率分别为76.03%, 18.59%和33.68%, 聚丙烯酸钠对3种矿物的抑制能力强弱顺序为萤石>方解石>白钨矿, 与模拟计算结果相符。由此可以说明聚丙烯酸钠有可能实现白钨矿与萤石、方解石的浮选分离。

参考文献